فلسفة النهوض الحضاري في منظور بارادايم القرآن

أيمن قاسم الرفاعي

تقوم الفلسفة النهضوية في «بارادايم القرآن» على مبدأٍ جوهريّ: “القرآن ليس نصًا مُلهِمًا فحسب، بل نموذجًا معرفيًا مُنشِئًا”، يعيد تشكيل الوعي الإنساني وفق سننٍ علوية حاكمة، ليصبح الإنسان قادرًا على بناء العمرانٍ والنهوض بالاستخلاف، من خلال تجسيد القيم في ذاته تماهياً مع أنساقها التطبيقية، لا فارضاً إياها كسلطة توجيهية متحكمة. وبذلك، فالنهوض كمشروع من هذا المنظور ليست مشروع أدوات، بل نقلةٌ إدراكية ينتقل فيها الإنسان من سلطة التحكم بالغير إلى ملكة الإحكام الذاتي، ومن انفعال الوصي إلى فاعلية النموذج، ومن عظم الغايات الأسطوية، إلى المنجزات اليومية العظيمة، ومن الإنسان الأعلى المنشود، إلى الإنساني السامي بطبيعته.

هذا المنظور يبنى على ثلاث أسس لا يستقيم أفق التحقق إلا بها:

- البُعد المعرفي: الأمّية بوصفها محرّرًا من سلطان البشر.

يرتكز البارادايم على فهمٍ عميق لمعنى «الأميّة» كما تجلّت في مهبط القرآن والنشأة النبوية: “تحرير الإنسان من المعرفة المتعالية – (علم البغي)”، لا بوصفها نفيًا للمعرفة، بل نفيًا لسلطة “الوساطة المعرفية” التي تصادر حق الإنسان في التلقي المباشر من الوحي، فهي معرفة مصنوعة من قبل السلطة الدينية والسياسية المحصنة بالتقديس والتعالي. ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (19) فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۗ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ ۚ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوا ۖ وَّإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (20) ﴾ آل عمران.

هذه الأمية لا تنفي المعرفة نفسها، بل تعيد مركزيتها إلى القرآن كنقطة مركز وحيدة ونص منشيء لا مكمل. فالمعرفة بعمومها، وبخاصة المعرفة الشرعية – بوصفها «علمًا بغير بغيّ» – هي ليست نصًا موازيًا للقرآن، فضلاً من أن تكون وصية عليه، بل هي خبرة إنسانية تُستضاء بالوحي ولا تنازعه. وهي بذلك جزء من الحركة العقلية الإنسانية لا من القداسة الإلهية.

هذه القاعدة المعرفية تمنع استبداد أي نصوص ثانوية، وتعيد تشكيل مركز العلم ليكون:

- البُعد السنني: القرآن نصٌّ سنني مُؤسِّس لا كتابُ وعظ.

في بارادايم القرآن، لا تُقرأ السنن بوصفها «ظواهر اجتماعية» ولا «قواعد تفسيرية»، بل بوصفها البنية العميقة التي ينتظم بها الوجود، والتي ينـزل القرآن متلبّسًا بها، كاشفًا لها، وموجِّهًا الإنسان إلى توظيفها. فالسنن ليست ملحقًا بالوحي، ولا نتيجةً لاجتهاد المفسّرين، بل هي النسيج الذي ينتظم فيه كلّ فعلٍ إلهي، وكل مسارٍ تاريخي، وكل حركةٍ إنسانية.

هكذا يتحوّل القرآن من «كتاب هداية» بالمعنى الوعظي، إلى مُنشئٍ لنموذج إدراكي يجمع بين:

- ثبات المبنى: اللفظ القرآني بوصفه وحدةً مُحكمة ذات وظيفة رسالية دقيقة.

- دوران المعنى: انفتاح الدلالات على السياق السنني لا على التأويل البلاغي، من خلال قراءة النص قراءة موضوعية بأدواته، لا بأدوات خارجة عنه.

﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ * إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ * فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ 16 – 19 القيامة.

وبهذا تُعاد صياغة الوعي البشري من منظور مزدوج داخل «أفق سنني» يرى الكون كتابًا منظورًا، والقرآن كتابًا مسطورًا، وكلاهما يعبّران عن المنطق الإلهي الواحد في إدارة الوجود. وذلك من خلال منهجية قرآنية تتيح الولوج إلى تلك السنن واكتشافها بالاستناد إلى نهج بارادايم القرآن المكون من خمس مراحل قرآنية مرجعية: (الترتيل، التعقل، التدبر، التسبيح، الحمد).

وهكذا فإن السنن المستخلصة في هذا المنظور ليست جبرًا، ولا ميكانيكا (سبب–نتيجة)، وليست بديلًا عن فهم التاريخ، بل قاعدته المفسّرة ومجاله المنظّم، بل مجالٌ للاختيار الإنساني يعمل ضمنه الإنسان بوصفه خليفةً لا منفّذًا، ومعمارًا لا بناءً. من هنا تصبح السننية أداة لفهم: (حركة التاريخ، صعود الحضارات وسقوطها، تشكّل الوعي الجمعي، علاقة الإنسان بالقوة والمال والمعنى، البنية العميقة للقيم).

إنّ بارادايم القرآن يجعل السنن فلسفة وجود، ومنهج فهم، وأداة بناء في آنٍ واحد وفق يلي:

- فلسفة وجود: تكشف كيف يتحوّل الفعل الإلهي إلى نظام معرفي، وكيف يصبح الكون تجلّيًا لمعنى التوحيد، بحيث يفهم الإنسان موقعه في شبكة العلاقات الكونية.

- منهج فهم: يُقرأ القرآن عبر أدوات القرآن، لا عبر أدوات خارجية، فتُفكّك المفردات وظيفيًا (لا بلاغيًا)، وتُستنبط السنن من انتظام المعاني، لا من إسقاطات الظروف التاريخية.

- أداة بناء: تتحوّل السنن إلى خريطة تغيير لقواعد النصر والهزيمة، الاستبدال، الإصلاح والفساد، التدافع، التزكية والدوران الروحي، العمران والتسخير.

وهكذا يصبح القرآن براديغمًا تنظيميًا كاملاً، لا يُنتج المعرفة فحسب بل يبني نموذج الإدارك والتفكير، ولا يصنع الوعي فحسب، بل يوجّه الأفعال والقرارات ونُظُم المجتمع، لينهض بحضارة لا تُشتق من سرد تاريخي، بل من فهمٍ موضوعي للسنن التي صنعت ذلك التاريخ.

القرآن، في هذا المنظور، ليس «خطابًا» يُتلى، ولا «تشريعًا» يُطبّق، بل معمار سنني شامل يعيد تشكيل نماذج الإدراك وفق نموذج قرآني سنني، ليجعل الإنسان قادرًا على التعامل مع الوجود وفق قوانينه الإلهية الثابتة، فتولد النهضة من اتساق الإنسان مع السنن، لا من قوّة التنظيم أو وفرة الأفكار.

هذا هو البُعد السنني: نموذجٌ معرفيٌّ يُنشئ العقول قبل أن يوجّه السلوك، ويصنع الحضارة من إنسانها قبل أن يبني مؤسساتها من موظفيها.

- من الإنسان إلى المجتمع: من الفرد النموذج إلى المجتمع العقدي

إنّ نقطة المركز في بارادايم القرآن ليست الإنسان ولا المجتمع، بل القرآن نفسه؛ فالنهضة تبدأ من حيث يبدأ الوحي، ومن حيث يوجّه مركز الثقل: خطابٌ يؤسّس الاعتقاد، ويعيد خلق الوعي، ثم يحرّك الإنسان ليعيد خلق العالم من جديد.

ومن يتأمّل طبيعة التنزيل يدرك أن القرآن لم يُنزّل ليُحصى، بل ليُنشئ؛ لم ينزل دفعة واحدة كبيانٍ مكتمل، بل نزل مُرتّلًا مُنَجّمًا لأن الوظيفة لم تكن الإخبار بل التكوين؛ تكوينُ الإنسان، ثم تكوينُ المجتمع، ثم تكوينُ العمران. فالترتيل ليس مجرّد إيقاع، بل طريقة بناء: (كل آية لبنة، وكل سورة مرحلة، وكل مقطع تهيئةٌ لوعي جديد).

ولذلك جاء الخطاب الأول – المكيّ – خطابًا إلى الجذر الوجودي للإنسان: (إيقاظٌ للعقل، تحريرٌ من الإرث، إعادة تعريفٍ للإنسان بوصفه كائنًا حرًّا قادرًا على التلقي والفعل، وتأسيسٌ لنواة الاعتقاد التي لا يقوم عليها بناءٌ حضاريّ بدونها).

في هذه المرحلة، لم يكن الوحي يصوغ مجتمعًا، بل يصوغ ضميرًا؛ لا يضع نظامًا، بل يضع معنى الإنسان؛ لا يتجه إلى الجماعة، بل إلى الفرد الذي سيصبح نواة الجماعة. وهنا تتضح السننية الكبرى؛ أنّ القرآن – في تنزله – كان يُعيد ترتيب العالم من الداخل:

- يصقل الوعي قطرةً قطرة،

- يوقظ المقاومة الأخلاقية جزءًا جزءًا،

- يرفع مستوى التكليف بالتدرّج ذاته الذي يرفع به مستوى الإدراك.

وحين اكتمل النموذج الإنساني – إنسان مكّة – صار التنجيم ذاته أداةً لبناء النخبة:

- فالوحي ينزل حين تحتاج النفوس إلى تثبيت،

- ويأتي حين تحتاج الجماعة إلى ضبط،

- ويُعالج أحداثًا لا بوصفها طوارئ، بل بوصفها محطات تكوين.

ثم جاءت الهجرة لا لتبدّل المكان، بل لتُعلن اكتمال المرحلة الأولى من التكوين، وبداية المرحلة الثانية: تحويل “الفرد النموذج” إلى “المجتمع العقدي”.

وفي المدينة، لم يعد الترتيل يكوّن النفوس فقط، بل ينسج علاقاتها؛ لم يعد ينشئ الإنسان من الداخل، بل ينشئ المجتمع من الخارج؛ فما بُني في مكّة كاعتقاد، صار في المدينة نظامًا؛ وما كان في مكّة فضيلة فرد، صار في المدينة سننية جماعية. فالارتقاء الذي بدأ بالإنسان صار يرتقي بالجماعة:

- من أخلاق إلى قواعد

- من مواقف إلى مؤسسات

- من ضمير إلى عقد اجتماعي

حتى ظهر المجتمع العقدي؛ المجتمع الذي يدير التعدد بالقيمة، ويحتوي الخلاف بالسنن، ويجعل الرسالة إطارًا جامعًا لا سلطةً قاهرة.

وهكذا تتجلّى السننية الكبرى التي يضعها بارادايم القرآن:

أن القرآن بُنِي مُنجّمًا ليُنشئ الإنسان بالتدرج، ثم ليُنشئ المجتمع بالتدرج، ثم ليهيّئ العالم لاستقبال العمران بوصفه ثمرة طبيعية لوعي متراكم. فليس التنجيم طريقة نزول فحسب، بل هو منهج النهوض الحضاري:

- بناءٌ يبدأ بالإنسان،

- ويشتدّ بالنخبة،

- ويكتمل بالمجتمع،

- ثم يتحول في النهاية إلى حضارة قادرة على أداء أمانة الاستخلاف.

انطلاقاً من هذه الركائز البارادايمية لنزول القرآن، تستند فلسفة النهضة في سننية من الإنسان إلى المجتمع إلى ثنائية مكّة/المدينة لا كتاريخ، بل كنموذج وظيفي محدد وفق ما يلي:

أولًا: مكّة ؛ بناء الإنسان النموذج

في مكّة، لم يبدأ التغيير من التنظيم ولا من الخطاب العام؛ بل من تشكيل إنسانٍ يمتلك الإيمان بوصفه وعيًا بالذات لا الأنا، وفعلاً بالحق وليس له. هناك صُنِع «الفرد النموذج» الذي يجمع بين يقظة الإدراك السنني واستعداد التكليف. لم يكن الإيمانُ فكرةً داخلية، بل حالة وجودية تُترجَم إلى مبادرة ذاتية، لا توجيه أداتي، صنع من أناس عاديين أناس حملة مشاعل مبادرين كل فيما يتقن ويجيد، حتى حولهم إلى أساطير حقيقيين واقعيين مهدوا الطريق:

- خديجة؛ احتضانُ الفكرة: امرأةٌ لم يأسرها موروث مجتمعها، فالتقطت صدق الوحي في لحظة ارتباكه الأولى، وحوّلت الثقة إلى أمان، والزوجية إلى حماية، والمال إلى سندٍ يصون بزوغ الرسالة ويثبّت قلب حاملها.

- عليّ بن أبي طالب؛ الرشدُ المبكّر: فتىً لم تغرّه طفولة السنّ، رأى بقلبه نور الوحي في لحظته الأولى فاستجاب دون تردّد، وجعل التزامه المبكّر شهادةً على أن الرشد ليس عمرًا بل بصيرة، وأن الفتوة يمكن أن تتقدّم بالتكليف عندما يدعو الحقّ..

- أبو بكر الصديق؛ حريّةُ الإنسان: صَدَق حتى التقت حياته بالقيمة، فصار صدقه فعلًا يحرّر الإنسان، مُعلِنًا أنّ النهضة تبدأ حين تتجسّد الصداقة في نصرة الحق، وحين تُصان كرامة الإنسان قبل كل خطاب.

- عثمان بن عفّان؛ أخلاقُ الثروة: جعل الثروة رافعةً للفكرة، وسخّر المال ليكون جزءًا من حركة المعنى.

- عبدالله بن مسعود؛ المعرفةُ موقف: إداركه قيمة معرفته جعلته مارد رغم جسده النحيل وهو يجهر بالقرآن في قلب مكة.

- بلال بن رباح؛ السيادة للروح: هدم الطبقية بثباته، وجعل التوحيد موقفًا وجوديًا يقول من هو السيد الحق بها ومن هو العبد بدنياه.

- حمزة؛ سيف القُربى والشهادة: حوّل قرابته إلى قُربٍ من القيمة، وقوّته إلى موقف. شهد لله بحياة مواقفه لا بموتٍ يُروى، مثبتًا أن الشهادة الحقة هي الحياة في سبيل الله.

- عمر بن الخطاب؛ الحق قوةُ: حين أدرك الحق تحول من عدو لدود إلى ناصر نقل الإيمان إلى العلن، وبنى أول حصانة اجتماعية للرسالة.

- أسماء بنت أبي بكر؛ بصيرةُ لا أدوات: حولت الهمّة إلى عمل لوجستي يحمي الفكرة، وأثبتت أن سرّ القوة في الإنسان لا في الأدوات.

- وغيرهم كل فيما أجاد من مبادرة...

هؤلاء لم يُبنَ كلٌّ منهم بوصفه «حالة فردية»، بل كنماذج وظيفية تتكامل في مشروع واحد: إيمانٌ يتحوّل إلى فعل، وهَمٌّ يتحوّل إلى مبادرة، وإنسانٌ يتحوّل إلى حاملٍ لمشعلِ مشروعٍ أكبر من ذاته.

ثانيًا: المدينة – من النخبة إلى العقد الاجتماعي

لم تكن الهجرة حدثاً لانتقال جغرافي، بل عروج وارتقاء من بنية وعيٍ مغلقة إلى أفق معنى مفتوح.

فمكّة – على شمولية آرائها وأحادية فكرها – كانت قريةً محكومةً بتقليد واحد وصوت واحد؛ بنيةٌ اجتماعية لا تحتمل التعدد، ومبدأ لا يتسامح مع فكرة تتجاوز سلطة القبيلة.

أمّا يثرب، فكانت قريةً تتنازع فيها الآراء، متعددة الانتماءات، مختلفة العقول، فلما دخلتها الرسالة، تحولت – لا بالأبنية بل بالوعي – إلى مدينة: مدينةٍ تسمح بالاختلاف وتحتضن التعدد، وتفتح المجال لولادة عقد اجتماعي ينبع من تنوعها لا من قسرها.

هناك، ارتقت الفكرة من نطاق المبادرة الفردية إلى العقل الجمعي المنظّم؛ فتحوّل الإنسان النموذج الذي صُنع في مكة إلى نواةِ مجتمع نموذجية، وتحوّلت النواة النموذجية إلى جماعةٍ نموذجية قادرةٍ على بناء ذاتها وفق قيمها وسننها.

وهنا وقع التحوّل الجوهري، وما كان في مكّة فروسية أخلاقية فردية، أصبح في المدينة معيارًا جماعيًا يُنظّم العلاقات ويؤسس السنن الاجتماعية. فالقيم التي حملها الأفراد (شجاعة، إيثار، صدق، حرية ) لم تبق فضائل شخصية؛ بل أصبحت نظامًا يسري في العلاقات، ويؤسّس قواعد الجماعة.

الإيثار صار ثقافة، والعدالة أصبحت معيارًا، والحرية تحولت من إحساس فردي إلى مبدأ يُدار به التنوع

هكذا تتّضح سننية التحول المجتمعي؛ حيث أن الفكرة لا تغدو حضارة حتى يتحوّل التعدد إلى قوةٍ منظَّمة، وتصبح السنن إطارًا ناظمًا، ويُحتضَن الاختلاف ضمن عقدٍ يجعل القيمة مركز الاجتماع.

هكذا تكتمل سننية النهوض الحضاري من الإنسان إلى المجتمع: فالحضارة لا تولد من التنظيم والأدوات والمريدين، بل من مسارٍ يبدأ بصناعة الإنسان النموذج أولاً، ثم بصوغ نخبةٍ تحمل معنى الرسالة، ثم بتحوّل هذه النخبة إلى مجتمعٍ مديني يُنظِّمه التعدد وتجمعه السنن، ويُحتضَن الاختلاف ضمن عقدٍ يجعل القيمة مركز الاجتماع؛ وعندها فقط تتحوّل الفكرة إلى حضارة.

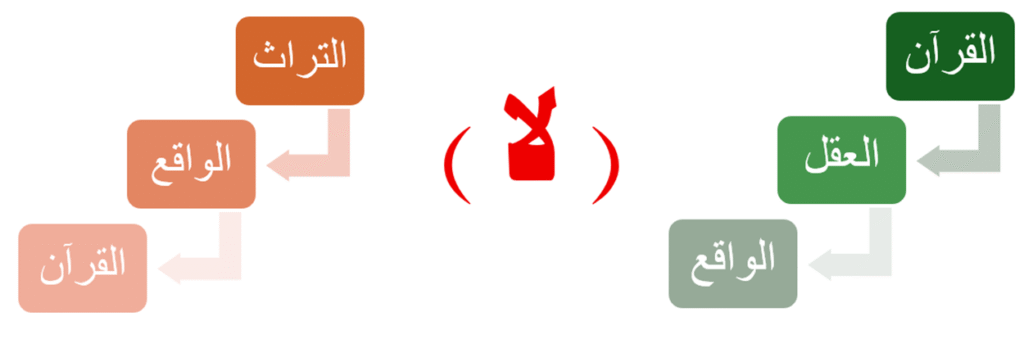

لماذا يختلف بارادايم القرآن عن مناهج النهضة الأخرى؟

لقد تنوّعت مشاريع النهضة في العالم الإسلامي خلال القرنين الأخيرين بين الحركي والسياسي، والفلسفي والأخلاقي، والحضاري والاجتماعي. وقدّم كلّ مسار منها إضافة معتبرة في حقله، غير أنّها جميعًا – على اختلاف درجات عمقها – بقيت تعمل داخل نموذج إدراكٍ سابق، وتتحرك ضمن “أفق المشكلة” لا “أفق التأسيس”.

هنا بالتحديد يفترق “بارادايم القرآن” عنها: إنه لا يقترح مشروعًا بديلًا، ولا يكرّر ما سبق، بل يعمل في المستوى ما فوق النظرية (الميتاثيوري)؛ أي في بناء النموذج المعرفي الأعلى الذي تشتغل تحته كل المشاريع، وتتشكل من خلاله أدوات التفكير قبل أدوات العمل.

فالمشاريع الحركية والسياسية انطلقت من فرضية أن التغيير يبدأ من الدولة والتنظيم وبرامج الإصلاح، فاشتغلت على الفعل قبل الوعي، وعلى الأداة قبل السنّة، وعلى البناء الخارجي قبل إعادة تكوين العقل الذي يوجّهه.

والمشاريع الفلسفية والأخلاقية – كمدرسة طه عبد الرحمن والمسيري وإقبال – قدّمت قراءة نقدية رفيعة للحداثة وللذات الإنسانية، لكنها بقيت تعمل في نطاق التأمل الفلسفي أو النقد المعرفي دون أن تنتقل إلى مستوى استنباط القوانين الوجودية التي يُجريها القرآن على حركة الإنسان والمجتمع.

والمشاريع الحضارية التحليلية – كمالك بن نبي والعلواني – قاربت أوجاع العالم الإسلامي من زاوية اجتماعية–تاريخية، لكنها لم تتعامل مع القرآن بوصفه نظام سنن يكشف القوانين الضابطة للعمران، بل بوصفه إطارًا قيميًا أو خلفية حضارية عامة.

وإلى جانب هذه المدارس التأسيسية الثلاث، ظهرت مشاريعٌ أخرى تشتغل في الطبقة الإجرائية–التطبيقية، لا في طبقة التنظير أو بناء النموذج المعرفي. وهي مشاريع تهدف إلى تحويل الوعي الحضاري إلى أدوات تخطيط، ومهارات تنظيم، وبرامج تدريب على إدارة التغيير المجتمعي. ومن أمثلتها مشروع د. جاسم سلطان، الذي يُعدّ امتدادًا عمليًا لبعض أفكار مالك بن نبي، لكنه لا يندرج ضمن المدارس الفلسفية أو التحليلية، ولا يعمل في مستوى استنباط السنن، بل يقدّم منهجًا للتطبيق وإدارة التحول لا للتأسيس المعرفي.

وأمّا بارادايم القرآن، فلا يَمثُل امتدادًا مباشرًا لتلك المشاريع، ولا يدخل في موقع الخصومة معها؛ بل يتحرك في مستوى معرفي مختلف عنها، إذ يعود إلى نقطة البدء القرآنية التي تسبق الفعل والتنظيم: إعادة تشكيل نموذج الإدراك الذي يُوجِّه فهم الواقع قبل محاولة هندسته.

فالقرآن – كما نزل في مكّة – لم يبدأ ببناء الدولة، ولا بالأحكام، ولا بالتشريعات، بل بدأ بإعادة بناء عقل الإنسان على نموذجٍ جديد من الوعي: وعيٍ يرى العالم بمنطق السنن، ويتلقى الوجود عبر مركزية القيم، ويقرأ الحركة عبر قوانين الله في التاريخ، ويعيد ترتيب الزمن والمعنى والموقف قبل السلوك والمؤسسة.

لهذا، تختلف بنية البارادايم في ثلاثة مستويات مركزية:

- مركزية القرآن كنصّ سنني مؤسِّس: لا كمرجع للقيم فقط، بل ككتاب قوانين للوجود؛ تُستخرج بمنهجية البارادايم الخماسية، وتُفهم بوصفها خارطة إدراك، لا بوصفها عِظات أو شعارات.

- بناء الإنسان عبر نموذج الإدراك قبل بناء المجتمع أو الدولة: فالنهضة – في نظر البارادايم – ليست فعلًا جماعيًا يبدأ من التنظيم، بل مسار يبدأ من الفرد النموذج؛ إنسانٌ يرى العالم بعيون القرآن، لا بعيون السياسة ولا الفلسفة وحدهما.

- التمييز بين الغاية العليا والهدف المرحلي: الاستخلاف غاية عليا، والعمران هدف مرحلي؛ ولا تتحقق الغاية دون وعي سنني يعيد تشكيل العلاقة بين الإنسان والزمان والمكان والفعل.

من هنا، لا يقدّم البارادايم نفسه “نظرية مكتملة”؛ فذلك يناقض طبيعته. إنه يقدّم نفسه نواةً تأسيسية ترسم نقطة المركز، وتحدّد منطق القراءة، وتفتح الباب أمام الجهد الجماعي الذي سيأتي بعده لاستخراج السنن، وبناء خرائط العمران، وصياغة المشاريع السياسية والاجتماعية والتربوية في ضوء المنطق القرآني.

بهذا، لا يناقض بارادايم القرآن المشاريع السابقة، ولا يطعن في قيمتها، ولا يصادر ما قدمته؛ بل يضعها في سياقها، ويقدّم ما لم تقدّمه: النموذج المعرفي الأولي الذي تُبنى عليه كل نهضة، والرؤية السننية التي تحكم كل حركة، ومنطق الإدراك الذي يسبق كل مشروع.

الخاتمة

وهكذا يتجلّى أفق «بارادايم القرآن» في مشروع النهوض الحضاري:

من تحرّر العقل عبر الأمّيّة القرآنية التي تُسقط سلطان البغي؛ إلى وعي السنن في قراءتي (القرآن والواقع) بوصفها معمار الوجود الذي تُقرأ به حركة التاريخ وتُدرَك به طبائع العمران؛ إلى مسارٍ إنساني يبدأ بإنسانٍ يتخلّق بالقيمة حتى يغدو نموذجًا، ثم بنخبةٍ تصوغ من قيمها معنىً جامعًا، ثم بمجتمعٍ يحوّل التعدد إلى قوةٍ منظمة، ويُحسن إدارة اختلافه ضمن عقدٍ يجعل القيمة مركز الاجتماع.

فالنهوض، في منظور هذا البارادايم، ليس انتقالًا من ضعفٍ إلى قوة، ولا من فقرٍ إلى غنى، ولا من فوضى إلى تنظيم فحسب؛ بل هو انتقال من وعيٍ مأزوم إلى وعيٍ مُستنير، ومن فردٍ يتمايز بالأخلاق إلى مجتمعٍ يتمايز بالسنن، ومن قيمٍ مبعثرة في النفوس إلى نظامٍ ينساب في العلاقات،ومن رسالةٍ تُؤمَن إلى حضارةٍ تُجسَّد.

وعند هذا الامتزاج بين صفاء المعرفة وقوانين السنن وفاعلية الإنسان، يتحوّل الوحي من خطابٍ يُتلى إلى نموذجٍ يُبنى، وتتحوّل الرسالة من تجربة فرد إلى عمران أمة، وتغدو الحضارة أثرًا طبيعيًا لاتساق الإنسان مع قوانين ربه، لا مشروعا قسريًا تفرضه سلطة أو تقوده مؤسسات أو تديره أدوات.

هذه هي سننية النهوض في بارادايم القرآن: حضارة تبدأ من الداخل، وتتشكل بالمعنى، ويقيم بنيانها الإنسان قبل الأبنية.

الدوحة 21/11/2025