(بارادايم قرآني في نقد النزعة العصمويّة)

أيمن قاسم الرفاعي

في العمق القرآني، لا يُنظر إلى الخطأ باعتباره نقيصة وجودية يجب نفيها، بل كحقيقة خلقية وسننية، يتجلّى من خلالها مقام العبودية، ويتفعّل فيها اسم الله “الرحيم”، ويُبنى بها الإنسان في دورة وعيه ورجوعه وتزكيته.

وهنا تبرز المفارقة الكبرى: هل يتحقق الكمال الإنساني بالانفصال عن الخطأ؟ أم بالوعي به، والتعامل معه، والتخلّق بتواضعه؟

1. الخطأ: بنية مضمرة في الخلق، لا طارئ عرضي

القرآن لا يعرض الخطأ كحالة شاذة، بل كأصل تكويني في بنية الإنسان: ﴿وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا﴾ (النساء: 28) ﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ (الأحزاب: 72) ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا﴾ (المعارج: 19)

لكنه، في الوقت نفسه، مهيّأ للتجاوز والنمو: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا﴾ (الشمس: 9) ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُوْلَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ (البقرة: 160) ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ (الإنسان: 3)

إذًا، الخطأ ليس خللًا في التصميم، بل عنصر تكويني في مشروع التزكية، ومنصة يتجلى من خلالها لطف الله بأسمائه: الغفور، التواب، العفو، الرحيم. وهي أسماء لا تتحقق إلا في بيئة الخطأ والرغبة في العودة.

2. من الرهبنة إلى الرحمة: نقد النزعة الزهدية العصمويّة

في مقابل هذا التصور القرآني، تسللت نزعة زهدية مشوّهة صنعت لنفسها تصورًا متوهّمًا للإنسان ككائن ملائكي معصوم، لا يعرف الخطأ، ولا يَقبل الضعف. فأفضى هذا إلى نفي الجسد، واستعلاء الروح، وازدراء الخطّائين، ولو في ثوب التواضع. بل نشأ شعور خفي بالاستحقاق للجنة، لا بالرجاء، بل بالمقايضة!

لكن القرآن يقوّض هذا الوهم، بقوله: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ (الأعراف: 156)

ويؤكده النبي ﷺ حين قال: “لن يُنجي أحدًا منكم عملُه.” قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: “ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمةٍ منه وفضل.” (رواه مسلم)

فالزهد القرآني ليس ترفّعًا عن الخطأ، بل وعيٌ بالضعف، وحرص على التزكية، لا غرور بالطاعة.

3. أنواع الخطأ: بين الخلل الذاتي والعدوان القيمي

الخطأ ليس وحدة واحدة؛ بل تتفاوت أنواعه بين ما هو ناتج عن ضعف إنساني، وما هو ناتج عن استعلاء أخلاقي. فالخطأ الذاتي، إن نبع من نسيان أو رغبة طاغية، يظلّ في دائرة النفس، ويُثمر رحمة وتواضعًا. أما الخطأ القيمي الذي يمس حقوق الآخرين ويخرّب منظومة الأخلاق، فهو عدوانٌ يُوجب المحاسبة والتهذيب.

ولذلك، فالذين يَعون عبوديتهم، تكون أخطاؤهم نداءً للرجوع، لا مشروعًا للهدم. أما الذين يتوهّمون العصمة، فإنهم حين يخطئون — وهم لا بد فاعلون — ينكرون، ويبررون، ويستعلون.

4. الخطأ كتجلٍّ لعبودية الإنسان

الخطأ في بارادايم القرآن ليس مهلكة، بل تجلٍّ للعبودية. فهو الذي يُذكّر الإنسان بأنه مخلوق، لا خالق؛ محتاج، لا مستغنٍ.

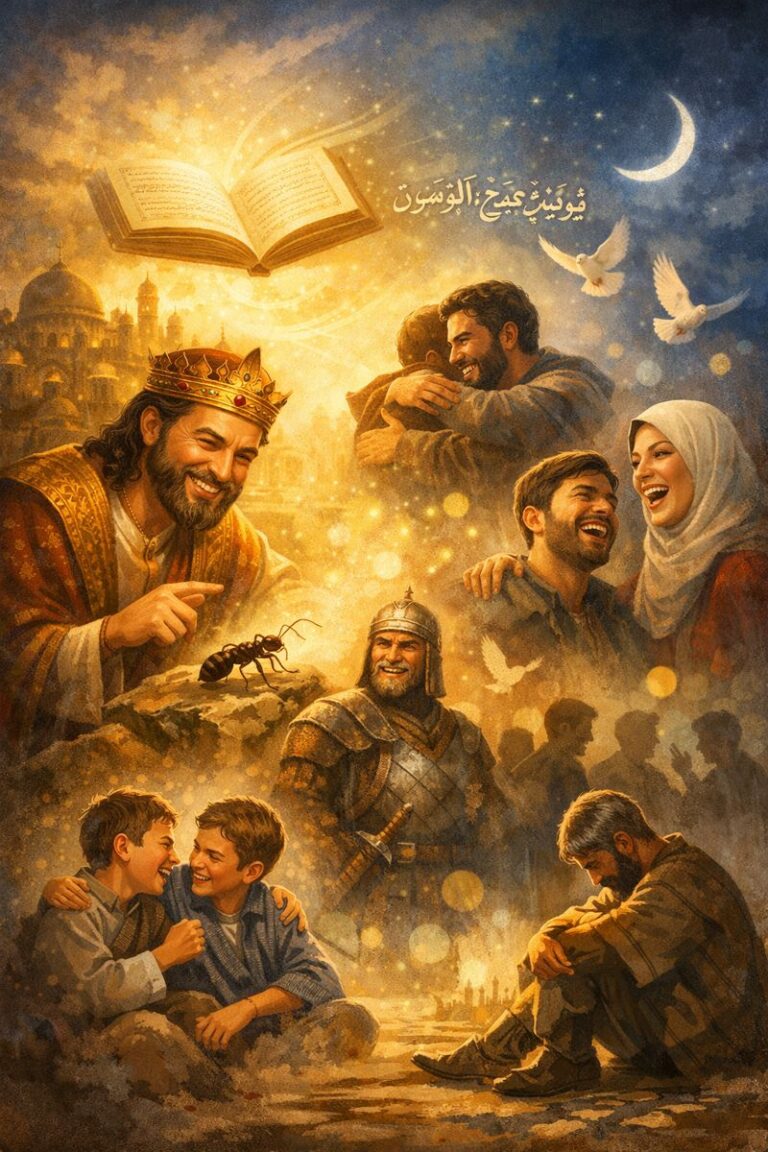

ومن هنا نفهم موقف آدم وإبليس كما صوّره القرآن: كلاهما تلقّى الأمر الإلهي مباشرة. آدم أخطأ، فعاد، فتاب الله عليه: ﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ﴾ (البقرة: 37) أما إبليس، فأخطأ واستكبر، وطلب الإمهال لا الغفران.

بل إن خطأ آدم كان أشد؛ إذ تلقّى النهي بلا واسطة، ومع ذلك شُرّع له باب التوبة. وأما إبليس، فرغم أن ذنبه كان أقل صورةً، فقد أغلق على نفسه باب التوبة من الداخل.

الفرق ليس في نوع الخطأ، بل في التواضع الذي يفتحه أو الاستكبار الذي يغلقه.

ومن دقائق هذا البارادايم، أن الاجتباء الإلهي لا يكون للمتحنّث المعتزل الذي آثر السلامة على المسؤولية، بل لمن تصدّى لحمل أمانة الاستخلاف وسعى في سبيل تحقيق مقصد العمران، ولو تخلل ذلك عثرات وأخطاء.

فالله لا يصطفي من تزهّد في معزلٍ عن الناس، وظنّ أنه يعبد الله بخلو جسده من الخطأ، بينما لم يُمارس عبوديته في مجالاتها الحقيقية: العدل، والرحمة، وإصلاح الأرض، وتزكية النفس في خضم الفتنة.

بل إن الاصطفاء إنما يكون لمن وضع نفسه موضع الامتحان، وخاض تجربة الاستخلاف، وسعى لإعمار الأرض على قدر ما يستطيع، ثم أخطأ، فتاب، فتعلم، فرجع.

ذاك الذي لم ينأَ بنفسه عن سنن الابتلاء، ولم يختبئ من فتن العالم، بل واجهها بأمانة، فكان أقرب إلى مقام الاجتباء ممن تقوقع في كهف النجاة الفردية.

ولهذا قال الله في آدم بعد خطئه وتوبته، وقد خاض تجربة الاستخلاف بكل ما فيها من ضعف وتعلم: ﴿ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى﴾ (طه: 122)

فاجتباء آدم لم يكن رغم خطئه، بل بسببه حين وعاه، وتاب منه، وتحمّل تبعاته، لأنه بذلك حقّق مناط العبودية الحقة، وأدّى أمانة الاستخلاف في الأرض على وجهها القرآني الإنساني العميق.

5. الزهد المغلوط… صنم جديد في محراب التديّن

الزهد، حين يُختزل إلى تقشّف بلا تواضع، يتحول إلى صنمٍ جديد يُعبد في محراب الذات. فترى صاحبه في مظهر المتواضع، لكنه في داخله يعتاش على وهم النقاء. يترك الطعام الفاخر، لكنه يتلذّذ بحكمه على الآخرين. يخاف على جسده من الشهوة، لكنه يجلد أرواح الناس بقسوة النصح وجفاف الخطاب. يعبد الله، ثم يظن أنه اصطفاه، وأن له على الله حقًا!

وهذا ما أسمّيه “لوثة العابد”: استبطانٌ للألوهية في عباءة الزهد. الزاهد الحق لا يشعر بزهده، لأنه لا يرى نفسه أصلًا. أما الزاهد المتعالي، فكل خطاه مبلّلة بالتقوى، لكنها تنزف من قلبه إحساسًا خفيًا بالتميّز والاستحقاق.

في هذا السياق، يصبح الخطأ الرحيم نعمة تربوية، لأنه يكسر هذا الوهم، ويُعيد الإنسان إلى بشريته.

6. نحو بارادايم الخطأ الرحيم

الرؤية القرآنية إذن، تؤسس لبارادايم أخلاقي جديد، نُسمّيه: “بارادايم الخطأ الرحيم”، وهو نموذج يرى في الخطأ لحظة وعي وتزكية، لا مهانة ولا عارًا. في هذا النموذج:

* الخطأ ليس نقصًا يجب قمعه، بل تجربة تهذّب القلب.

* الصلاح ليس انقطاعًا عن الشهوات، بل وعي متوازن يفعّل القيم.

* الطاعة ليست مقايضة مع الله، بل طلب دائم لرحمته.

* الإنسان الكامل ليس من لا يخطئ، بل من يعرف نفسه ويرجع بتواضع.

* التدين ليس تقشّفًا متجهّمًا، بل حالة رحيمة صادقة تعاشر الضعف وتزكيه.

* والنظرة للآخرين لا تقوم على محاسبة وازدراء، بل على شفقة ومواساة.

خاتمة: العودة إلى الإنسان

في هذا البارادايم، لا نُنزِّه الإنسان عن الخطأ، بل نُنزِّهه عن الكِبر وإنكار الخطأ. فالعصمة ليست مقامًا بشريًّا، بل وهمٌ إذا سكن القلب صار صنمًا يُعبد من حيث لا يُشعر. أما الخطأ، فهو العلامة الأولى على الحياة… وجرح القلب الذي يُفتَح ليعبر منه النور.

من وُلد خطّاء، خُلق ليرجع. ومن وعى ضعفه، أدرك أن الله ليس صفقة، بل رحمة. ومن بكى على نفسه، بَسَطَ يديه لغيره، فكان في الناس رؤوفًا، لا متعاليًا.

وهكذا لا يكون الخطأ في البارادايم القرآني سقوطًا عن المقام، بل نزولًا إلى الأرض كي تبدأ الرحلة… رحلة التزكية، لا التنزيه. رحلة التواضع، لا التصنّع. رحلة الإنسان الذي لا يدّعي النقاء، بل يسير في درب الطهارة، متكئًا على رحمة من خلقه.

فالخطأ، حين يُعاش بصدق، يصبح بوصلة العودة… ويغدو الرَّحِم الذي تُولَد فيه العبودية من جديد.

دمشق، 24 تموز 2025