مقاربة بارادايمية في السننية الإلهية للكلمة والصمت

أيمن قاسم الرفاعي

✦ تأمل:

ليس كل صمتٍ غيابًا، كما أنّ كل كلامٍ ليس حضورًا. في عالمٍ يتكاثر فيه الضجيج، يصبح الصمت وعيًا، والسكوت فعلًا رساليًا، والإمساك عن الكلام صومًا.

لكنّ المفاجأة ليست في المعنى… بل في اللفظ القرآني نفسه:

> {إني نذرتُ للرحمن صومًا فلن أُكلم اليوم إنسِيًّا} (مريم: 26)

هنا تُفصح السنن الإلهية عن ملمحها العميق: أن يكون الإمساك عن الكلام من جنس الصيام عن الطعام، أي حالة تزكيةٍ تطهّر اللسان كما يطهّر الجسد، وتعدّ الإنسان لتحمّل الوحي، أو تمثّل النور، أو أداء الرسالة.

وهكذا يصبح الصوم عن الكلام في القرآن نموذجًا مركزيًا يُحيلنا إلى فلسفة أوسع:

فلسفة “القول”، و“السكوت”، و“المقام”، و“الحضور”… في سبيل تحقيق مقصد الله في الإنسان: الاستخلاف، والتزكية، والعمران.

✦ أولًا: الصوم عن الكلام في القرآن

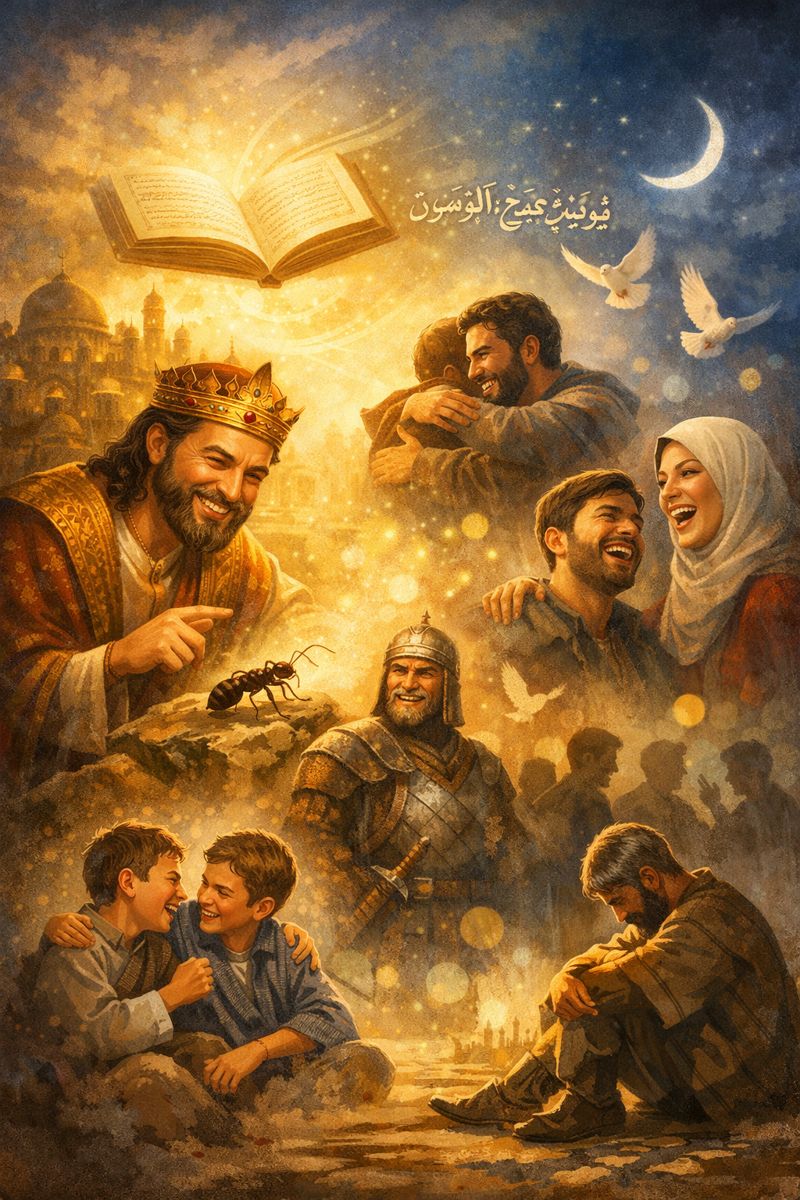

حين يُختار الإنسان لمقام التجلي، لا يُطلب منه أن يتكلم، بل أن يصمت.

فالصمت في القرآن لم يكن صفة العجز، بل سِمة الاصطفاء.

فمريم عليها السلام، حين جاءها المخاض المقدّس، وارتفعت في مقام الطهر والكرامة، لم تُكلَّف بالخطاب… بل بالصمت:

{إني نذرتُ للرحمن صوماً فلن أُكلم اليوم إنسيًّا}

وكذلك زكريا، حين بُشّر بالولد بعد يأس، لم يُطلب منه أن يحدّث القوم، بل أُعطي آيةً أن يصمت:

{آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزًا}

هذا الصمت إذًا ليس غيابًا عن البلاغ، بل إعلان أن المقام أبلغ من أن يُقال.

إنه لحظةُ انسحاب الصوت ليظهر أثر النور.

✦ ثانيًا: البعد الروحي – الصمت كعبادة قلبية

الصمت ليس خلوًّا من القول، بل امتلاءٌ بالحضور.

هو عبادةٌ لا تُؤدّى بالشفتين، بل تُذاق بالقلب.

عند الصوفية، الصمت باب التجلّي، وسجادة الدخول على حضرة الرب، لأن من أكثرَ الكلام قلّ سماعه، ومن قلّ سماعه، قلّ شهوده.

في مقام السكون، يُنصت القلب للهمس الإلهي… ويُصفّى الذهن من ضجيج الأنا.

ومن صمت عن الخلق، تكلّم الله فيه.

✦ ثالثًا: البعد الفلسفي؛ الصمت كتأمل في بنية الوجود

في الفلسفات الكبرى، يُنظَر إلى الصمت كشرطٍ سابق للمعنى، وكأن الوجود لا يُفهم بالكلمات، بل بالصمت الذي يسبقها.

فالطاوية ترى أن من يتكلم عن الطريق، لا يعرف الطريق.

والزنّ يرى أن الحقيقة لا تُقال، بل تُشار إليها.

أما في برادايم القرآن، فإن الصمت ليس انسحابًا من دائرة البلاغ، بل حالة تناظرية ضرورية ليزن الإنسان كلمته بميزان الحقيقة.

الصمت في القرآن ليس فراغًا بل معيارًا: فإن لم تكن الكلمة سديدة، فالصمت أولى.

✦ رابعًا: البعد الأخلاقي؛ الصوم عن أذى اللسان

الكلمة في القرآن أمانة، وما يخرج من الفم لا يعود بلا أثر:

{ما يلفظ من قولٍ إلا لديه رقيب عتيد}

فالصمت يصبح عبادة حين تكون الكلمة أذية، وعدالة حين يكون الكلام ظلمًا.

في عالمٍ تتسارع فيه الألسن نحو التجريح والتشهير، يصبح الصمت حماية للآخر… وتزكية للذات.

إنه اختيار أخلاقي لا يهرب من المواجهة، بل يرتقي فوقها.

✦ خامسًا: البعد الخطابي؛ الصمت كبلاغ أقوى من القول

في منطق الخطاب القرآني، ليس كل بلاغ بالكلمات.

أحيانًا، يكون السكوت هو عين البلاغ.

كما صمتت مريم، فتكلم الطفل،

وكما أنصت الصحابة للقرآن فكان في إنصاتهم رحمة:

{وإذا قُرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تُرحمون}

هذا الإنصات هو خطابٌ بلا صوت، وبلاغٌ بلا جدال، وفتحٌ للمعنى حين تعجز الحروف.

✦ سادسًا: البعد السياسي؛ الصمت كموقف واعٍ في زمن التضليل

حين تكثر الأبواق، وتعلو الأصوات الكاذبة، يصبح الصمت مقاومة.

تمامًا كما في لحظات التزوير الإعلامي، يصبح الامتناع عن التصفيق موقفًا، والتزام الصمت بيانًا.

الصمت السياسي ليس تواطؤًا، بل أحيانًا هو الصدق الوحيد الممكن.

كما فعلت مريم، لم تدخل في جدل، بل أشارت، فتكلم من لا يُكذَّب.

✦ سابعًا: البعد العلائقي؛ متى يكون الصمت رحمة؟

في العلاقات، الصمت أحيانًا أعمق من الكلام.

هو سترٌ عن فضيحة، ورأفة في حضرة الألم، وصبرٌ حين يكون الجواب جرحًا.

الصمت هنا لا يعني غياب التفاعل، بل ذروة التعاطف.

هو صوت المحبة حين تعجز الحروف عن تمثيلها، وهو الإصغاء العميق الذي لا يحتاج إلى ردّ.

✦ ثامناً: خلوة الغار؛ الصوم الأعظم قبل بدء الرسالة

ما فعله محمد ﷺ في غار حراء، لم يكن مجرد تحنّث…

كان صومًا عن كلّ قول بشري، وتمهيدًا للوحي السماوي.

لم يُروَ أنه كان يتكلّم هناك… بل كان يتحنّث الليالي ذوات العدد، يقطع فيها الكلام مع الناس، ويرتقي في المقام، حتى جاءه النور.

فأول كلمة نزلت لم تكن أمرًا بالكلام، بل بالأخذ:

{اقرأ}.

وهكذا كانت الخلوة أولًا، ثم الكلمة.

وكان الصمت أولًا، ثم الرسالة.

ففي برادايم النبوة، الصوم عن الكلام يسبق التكليف بالكلام.

والانقطاع عن الضجيج يسبق البلاغ.

والخلوة شرطُ التجلي.

ولذلك… فإن غار حراء ليس مكانًا فقط، بل مقامٌ سننيٌّ في التربية، وفي إعداد الأنبياء، وفي تشييد العلاقة بين الإنسان والوحي.

✦ تاسعاً: الصمت بعد الكشف؛ سنة العارفين في ستر المقام

في القرآن، لم يُفرض الصمت إلا على من رأى.

فمريم صمتت بعد أن حملت نورًا سماويًا،

وزكريا صمت بعد أن أُعطي ما لم يُعط أحد،

وموسى سكت بعد أن خرّ صعقًا عند التجلي.

الصمت هنا مقامٌ بعد الكشف، لا قبله.

هو الحجاب الذي يُبقي السرّ حيًّا، لأنه إن قيل، خُذِل، وإن أُذيع، ابتُذل.

في التصوف: من ذاق، صمت.

وفي الفلسفة الشرقية: من عرف، أشار.

وفي علم النفس المعاصر: من حضر بكامل وعيه، اكتفى بالصمت.

لكن في القرآن: من أُصطُفي، صام عن الكلام… ليكون حضوره شهادةً أبلغ من أي بيان.

✦ عاشراً: في نسف وهم نسخ الصوم عن الكلام

القول الفقهي بأن صوم الكلام “كان مشروعًا في الأمم السابقة وقد نُسخ” يستند إلى قوله تعالى:

{إني نذرتُ للرحمن صومًا فلن أُكلم اليوم إنسِيًّا}

ثم يُقال إن هذا لم يُشرّع في شريعة الإسلام كعبادة جماعية، فاعتُبر منسوخًا.

لكن هذا الخلط بين رفع التشريع ورفع السننية يفتقر إلى التمييز:

عدم تشريعه كفرض لا يعني أنه باطل أو ممنوع.

وهل كل ما نُسخ كفرض نُسخ كحكمة؟

وهل من وجد الصمت معينًا له على الذكر، أو على تزكية النفس، يُقال له: هذا بدعة؟!

النتيجة:

رفع التشريع لا يُبطل السننية.

بل تظل صالحة كمقام خاص، وتربية فردية، وسلوك عرفاني، إذا كانت تخدم مقاصد الشريعة الكبرى.

والقرآن لا ينفك يمدح الصمت حين يكون في موضعه:

{وإذا مرّوا باللغو مرّوا كرامًا}

{وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا}

{فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تُرحمون}

بل الحديث الشريف نفسه يقول:

“من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيرًا أو ليصمت.”

وفي التصوف: الصمت ركن سلوكي أصيل.

وفي التربية النفسية الحديثة: أداة وعي وتزكية.

أما في الإسلام: فهو عبادة نابعة من وعي بالله، وخشية من القول غير الموزون.

لم يكن الصوم عن الكلام عبادةً منسوخة، بل كان سُنّةَ من رُزقوا المقام…

لا يُطلب من كل الناس، كما لا يُفرض على الغافلين،

لكنه يظل بابًا مفتوحًا للعارفين، وبوابةً للتجلي، ومحرابًا يهمس فيه القلب بما عجز اللسان عن قوله.

✦ خاتمة:

حين يصمت القلب، يتكلّم الله.

وحين يصوم اللسان، تُولد الكلمة من النور، لا من الحروف.

ذلك هو الصوم الذي لا يُفرض… بل يُؤتى،

ولا يُمارس… بل يُكشف،

ولا يُعلَن… بل يُذاق.

فالصوم عن الكلام ليس صمتًا، بل تحرّر من ثقل اللغة حين تعجز عن حمل السرّ.

هو ارتقاءُ المريد إلى مقام العارف،

حيث يصبح الكلام خيانةً للذوق،

والشرحُ إسفافًا في حضرة المعنى،

والبيانُ ضجيجًا في محراب النور.

هو لحظة يتوارى فيها الإنسان…

ليتكلم الله من خلال ملامحه،

أو يصمت كل شيء،

فلا يبقى إلا السكينة التي تهمس باسم الله دون صوت.

هو صومُ من رأى، فخشع…

وسمع، فأنصت…

وذَاق، فصَمَت.

فمن لم يصم عن الكلام حين ارتقى،

فقد أساء إلى ما رُزق،

وخان المقام الذي أُصعِد إليه.

وفي برادايم القرآن:

الصمت ليس سكوتًا، بل عروجٌ.

الصوم عن الكلام ليس غيابًا، بل كلمةٌ محفوظة في لوح القلب، لا تُتلى إلا بإذنٍ من النور.

فطوبى لمن أُذن له…

وطوبى لمن صمت.